CONTACT

时间:2025-09-27 18:12:25 点击量:

10 月 3 日,日本中部国际将在拍卖之家 APP 开启专场拍卖,600余件跨代珍品重磅登场,兼具历史价值与艺术魅力,值得藏家重点关注。

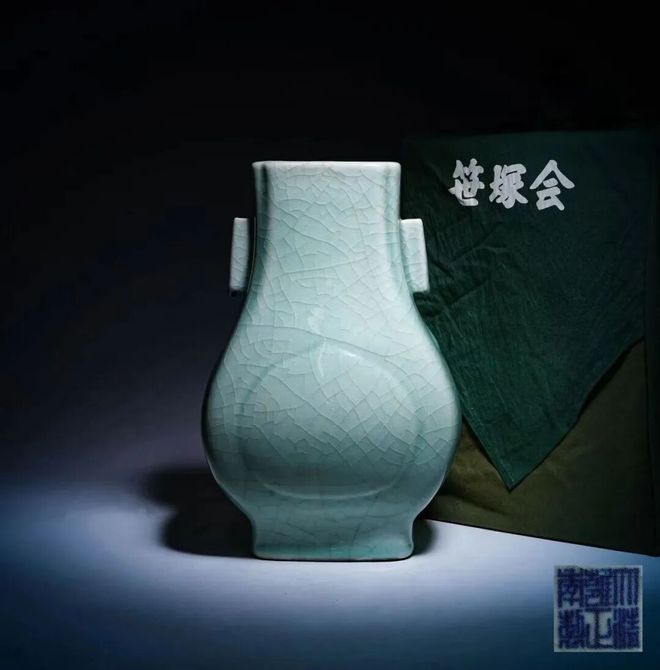

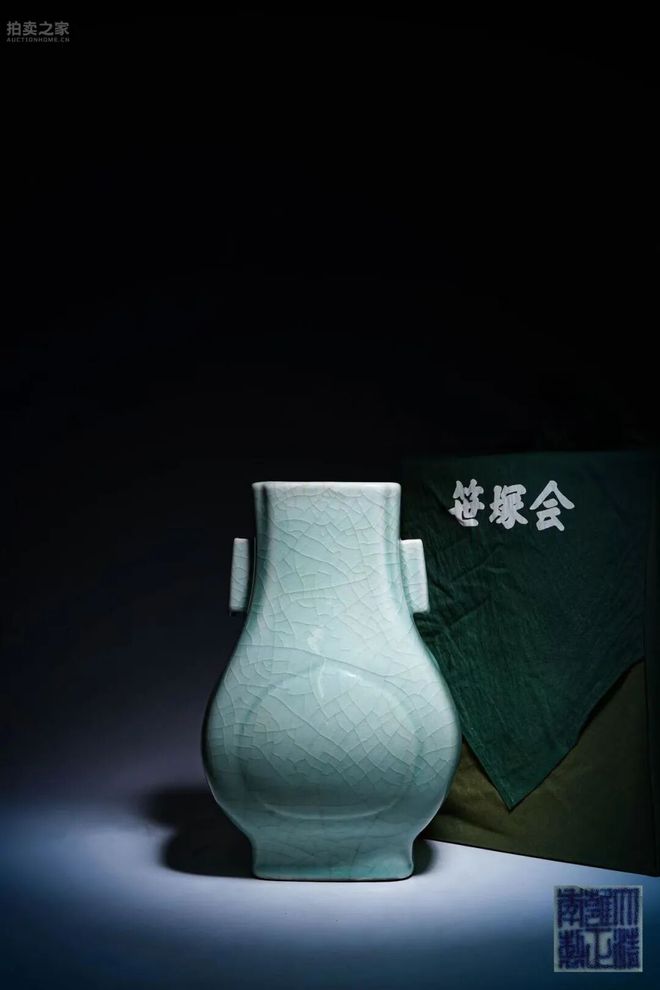

1105 号 清雍正翠青釉四方倭角杏园贯耳方壶,器形端严凝重,通施翠青釉,釉质莹润如青玉,遍布冰裂纹。双耳处垂釉如瀑、釉滴圆润,尽显御窑控火掌釉的极致水准,此类完整大器传世极罕。

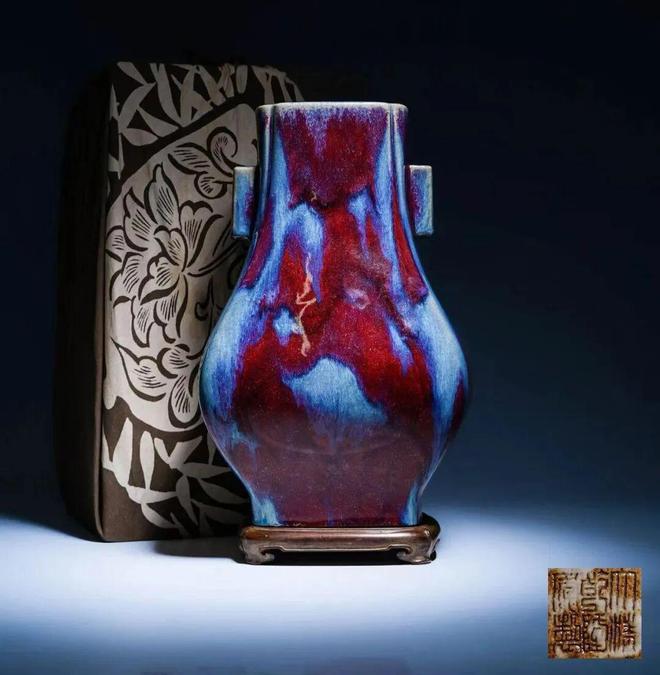

1120 号 清乾隆窑变釉四方倭角杏园贯耳方壶,造型仿商周青铜尊彝,窑变釉色惊艳 —— 红似凝血、蓝若碧海,交融如彩霞。另配旧木盒,墨书 “乾隆宫窑辰砂贯耳花瓶”,完好大器存世寥寥。

2153 号 北周石灰岩观音菩萨立像,为东京藏家旧藏。观音高髻宝冠、面丰肩圆,饰连珠纹项圈与 U 形璎珞,风格上承北魏秀骨清像,下开隋唐丰满先河,是佛教造像转型期的珍贵实证。

9月30号拍卖之家为您直播导览本次拍卖会上的拍品,10月3日打开拍卖之家 APP,即可近距离品鉴中国古董珍品,把握竞拍良机!

此杯撇口,弧腹,圈足,造型小巧精緻。通體以青花勾勒紋飾,再施以黃、綠、朱、藍等填色,色彩明麗雅致。杯身通景繪公雞、母雞與小雞覓食嬉戲之景,點綴以花卉草石,畫意生動自然,寓意多子多福、家運興旺。胎質細膩,釉面光潤,鬥彩發色柔和清雅,盡顯康熙官窯之典雅格調。底書青花“大明成化年制”款,系康熙朝典型的“以明為尊”之特徵,彰顯清代中期對明代成化鬥彩的仿效與推崇。此類雞缸杯為明清御窯名品,向為收藏界所珍。

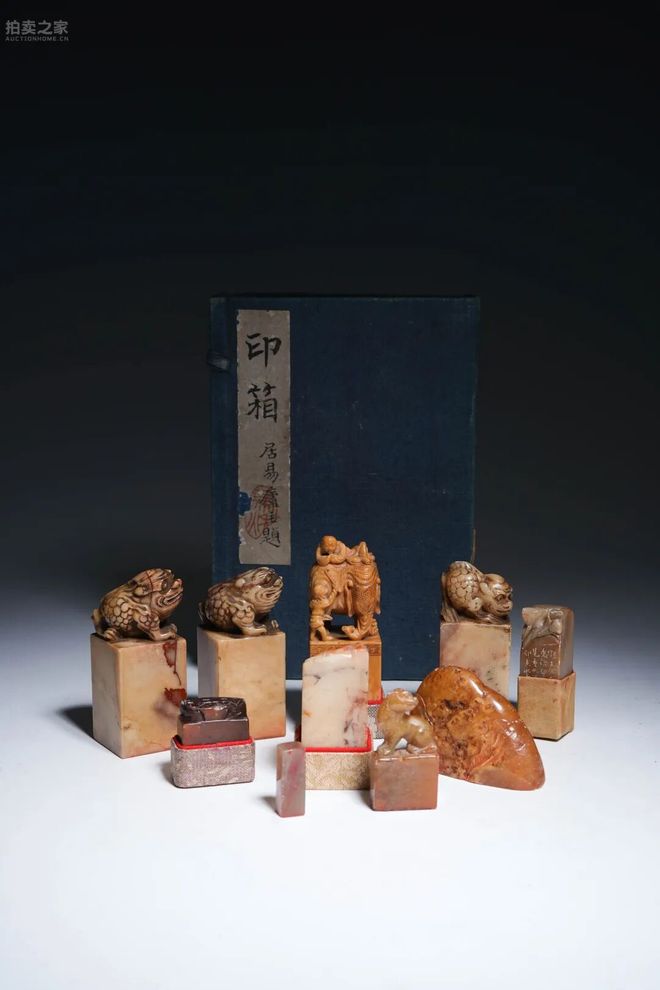

此組印章共十件,取材多為壽山石、芙蓉石等佳材,石質溫潤細膩,肌理斑斕。其鈕制形式多樣,有螭虎、獅獸、瑞禽等,雕工古拙而富生動之趣,線條剛勁有力,展現傳統工藝之精妙。部分印鈕作瑞獸昂首、盤臥之狀,神態雄健,寓意闢邪納福。配以舊制藍色包布印箱,內壁手書題跋並鈐朱文印,文字雅逸,承載濃厚文人氣息。整體保存完好,印章與印箱相得益彰,極具文房陳設與收藏價值。

此盤花口式樣,形制端莊大方。通體以堆黑工藝髹成,漆層厚重堅實,漆質溫潤泛紅光。盤面滿飾如意紋,紋飾層層堆起,線條流暢婉轉,佈局繁而不亂,盡顯宋代漆藝的古雅與精湛工巧。器身起伏有致,立體感強烈,觀之古韻盎然。盤底髹黑漆,其上於民國時期以金彩鐫刻乾隆御制詩文,並鈐御璽,詩文與器形相互輝映,賦予此盤更高的文人氣息與歷史層次感。御題雖為後加,然其文化意涵與裝飾效果,令器物更添收藏與陳設之雅趣。

此筆海作圓筒狀,口沿平齊,胎體厚實堅致。外壁以青花繪制山水人物圖景,遠山重疊,溪水潺潺,橋上人物行走,林木繁茂,屋舍點綴其間,意境清遠,極具江南山水之神韻。畫工精細,青花發色豔麗,皴法運用精細,分水濃淡有致,層次分明,頗具康雍時期青花的典型風貌。此器造型端正,氣勢沈穩,青花暈染自然,景致生動傳神,既可為文房陳設之雅器,亦為收藏鑒賞之佳品。

本品敞口、斜壁、圈足,造型端莊雅致,線條流暢挺拔,乃康熙官窯精作。通體以青花勾勒,再填以鬥彩,外壁繪團花紋飾四組,以牡丹、菊花、石榴等為主,花葉層疊繁茂,色彩濃麗而不失清雅,設色鮮明,綠、紅、黃、藍交相輝映,富麗典雅。紋飾佈局嚴謹規整,飽滿而富裝飾感,正是仿自明萬曆鬥彩風格,然筆觸更為工整細膩,色彩調和度亦更高。康熙一朝對前代名器多有摹古之制,此杯即為其代表之一。胎質潔白堅致,釉面光潤如脂,器底以青花書“大明萬曆年制”款,書寫端莊,為康熙官窯仿古之典型特徵。

此梅瓶小巧秀雅,通體胎質堅緻潔白,施白釉,釉面光潤。器形豐肩,收腰漸斂,至足處略收,造型端莊而挺拔。外壁以青花繪「秋山對弈」圖:遠山層巒,松石蒼翠,溪流環繞,一側茅亭之下,兩高士對坐弈棋,畫面雅逸生動,饒有文人情趣。青花發色層次分明,石青料經高溫燒造後呈現濃淡暈染之效,線條遒勁而富神韻,正是崇禎時期青花的典型風格。整體構圖疏朗有致,既承明代文人繪畫傳統,又具時代鮮明特色。梅瓶原為酒器或陳設之用,此件雖體量不大,但繪工精細、氣韻高古,頗具藝術與收藏價值。

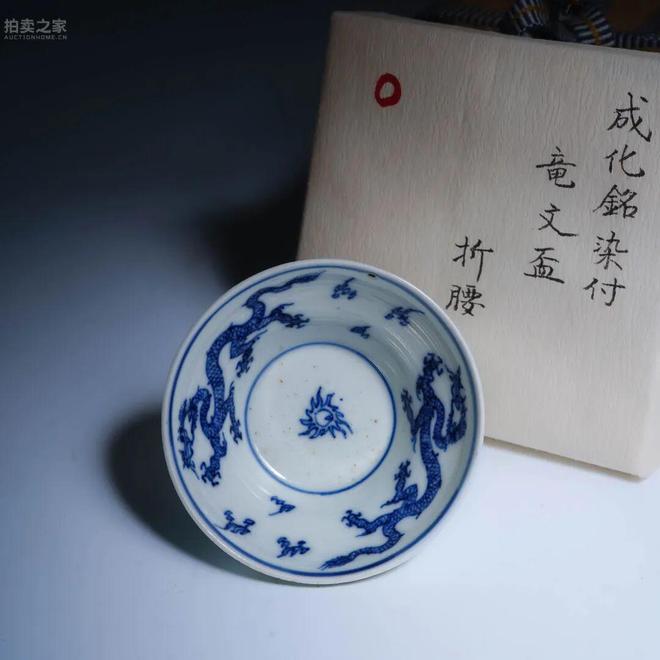

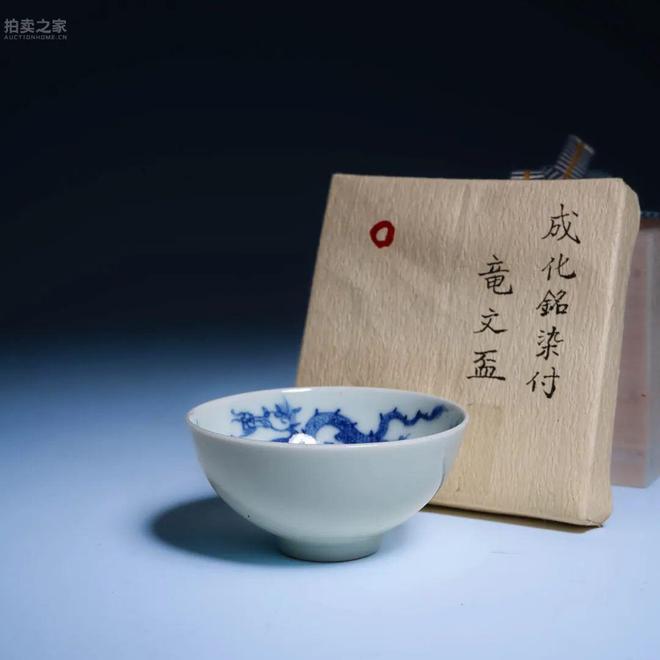

此杯器形小巧精緻,敞口微撇,腹部折腰外侈,圈足修長。胎質細白緻密,施透明釉,光澤瑩潤。內壁以青花繪雙龍戲珠紋飾,兩龍矯健盤旋,姿態靈動,神采飛揚,中央繪火焰寶珠一枚,寓意祥瑞。青花發色濃妍明快,層次分明,線條剛勁流暢,筆觸頗具康熙時期之典型風格。底書「大明成化年制」四字雙行青花楷款,款識端莊嚴謹,實為康熙朝摹古成化之佳例。康熙一代多摹古前朝名品,而折腰杯器形清秀、用途特殊,尤見典雅。此杯器型小巧,構圖簡潔,紋飾典雅,胎釉精良,青花發色艷而不浮,乃康熙摹古瓷中之佳品,殊為難得。

此香爐器形小巧,侈口,豐肩,圓腹,下承矮圈足。胎質潔白細膩,釉面瑩潤。蓋作平頂式,上設鈕,並開三孔以通煙氣,實用與裝飾兼具。全器以青花繪花鳥紋飾:花木葱鬱,禽鳥翻飛,或棲或翔,構圖生動自然,意境清新典雅。青花發色濃妍鮮麗,層次分明,具明末崇禎時期之典型風格。此類小型香爐,多置於書齋几案,以供焚香清神。此件形制精緻,紋飾雅致,保存完好,誠為明末青花小品之佳作,不可多得。

此鼎通體以青銅鑄成,設雙耳、圓腹、下承三足,並於腹部飾一條橫系,增添裝飾與結構感。蓋作覆盂狀,上設鈕首,與器身渾然一體。青銅質地厚重,經漫長歲月,表面滿布藍綠色銹斑與土沁,古樸蒼茫,呈現出強烈的歷史陳跡。戰國時期青銅器造型逐漸趨於實用與莊重並重,此件雙耳三系鼎造型雄渾,氣勢莊嚴。其用途多與祭祀、禮儀及宴饗相關,為貴族權力與地位之象徵。三足穩固,器形勻稱,既實用又兼具審美意涵。此鼎保存完整,包漿醇厚,銅質精良,堪稱戰國青銅禮器中之珍品。

此茶盌造型端莊小巧,侈口、深腹、圈足,胎質細白緻密,施白釉,釉面瑩潤光潔。盌心以青花繪雙龍戲珠圖,雙龍分處兩側,身姿矯健,鱗甲細緻,回首追逐於火焰寶珠之間,四周繪雲氣環繞,寓意祥瑞。青花發色濃豔沈穩,線條挺拔流暢,具康熙時期青花摹古成化之典型風格。器底青花書「大明成化年制」四字雙行楷款,款識端正清晰,為康熙官窯仿成化佳例。此件茶圓雖體量不大,然構圖嚴謹,紋飾雅致,胎釉精良,兼具實用性與觀賞性,極富文人品茗之風雅氣息。

此對大缸胎體厚重,造型碩大渾厚,腹大口收,肩圓而下斂,器形端莊穩健,具備元代大型儲物器之典型風貌。通體施黑釉,色澤沉穆深邃,於光線下泛現虹彩油潤之光斑。釉層局部呈現自然開片與窯變之痕,古樸蒼然,氣息厚重。缸腹正中以模印「內府」二字款識,字體端勁峻拔,釉色金黃泛赭,於黑地之上尤顯醒目。此為宮廷御用器物之明證,顯示其應為皇家專供之大型實用器,或用以貯藏穀物、酒釀,或為禦窯所燒製之專供御府之器。大缸底部經歲月沖刷,留有自然磨痕與陳年舊沁,積累出斑駁的時代痕跡。整體保存完好,成對傳世尤為難得,體量碩大,氣勢雄渾,為元代黑釉器物中罕見之精品。

此組朝珠以圓潤綠松石為主料,間飾紫水晶珠,色澤鮮麗,映襯相得益彰。配件包括結珠、佛頭、背雲及墜飾,均保存原貌,古樸可珍。朝珠原為清代宮廷及王公貴族在朝會或典禮時所佩帶之飾物,用以莊重儀容,寓含等級制度與嚴格禮制。隨附一件黑漆嵌螺鈿朝珠盒,螺鈿光彩斑斕,歷經歲月仍見瑩潤華彩,與朝珠成套保存,殊為難得。此件器物不僅材質名貴,且承載清代宮廷禮制與審美意趣,實為難得之收藏佳品。

此如意以紫檀木為體,通體浮雕海水江崖紋地,上飾翻騰蛟龍,氣勢磅礴。柄身分設三塊白玉嵌板,其上以百寶嵌工藝鑲飾松石、碧玉、瑪瑙等諸寶,分別錦繡花卉、瑞禽靈芝,色彩斑斕,寓意吉祥。頭部白玉嵌板浮雕仙鶴、花木,象徵延年益壽,祥瑞昌隆。背面陰刻「三陽發歲韶華富 萬象維新嘉祉綿 敬書題」並鈐印「臣王傑」,文辭典雅,尤增歷史價值。此器集紫檀精雕、百寶嵌玉、龍紋圖飾及詩銘題款於一體,製作華美繁縟,兼具宮廷氣象與文人風雅,誠為陳設賞玩與收藏之佳品。

此壺方形倭角,肩設貫耳,形制端嚴,氣度雍容。造型源自商周青銅尊彝,然以清代工藝重塑,方中寓圓,稜角轉折間流露沉穩大氣之勢。通體施窯變釉,釉色尤為絢爛。紅釉深若凝血,濃處熾烈似火,藍釉則清澈如海,於器身交融暈染,宛如彩霞流雲,水墨淋漓。釉色層次繁複,流動自然,釉質潤澤厚實,為乾隆御窯窯變工藝之集大成者。底署「大清乾隆年製」六字篆書款,字體端謹。另配舊木盒,墨書題籤「乾隆宮窯辰砂貫耳花瓶」,當為舊藏傳世。乾隆一朝御窯精益求精,尤好追求奇絕釉色,然成器率極低。此類窯變釉大器,器形碩大,釉色絢麗且保存完好者,傳世寥若晨星。此件不僅品相優美,釉彩尤見神采,誠屬乾隆御窯窯變之珍稀名品,難得一見。

此瓶撇口、溜肩、長腹,下承方形圈足,肩兩側設貫耳,器形端嚴凝重,線條流暢自然,盡顯雍正御窯嚴謹規制。通體施翠青釉,釉質瑩潤細膩,色澤淡雅清麗,如春水初融,似青玉溫潤。釉面遍布細密開片,縱橫交錯,宛若冰裂,韻致天成。

尤為難得者,在雙耳處釉水厚積,緩緩下垂,形成自然的垂釉與釉滴。垂釉如瀑,晶瑩欲滴,釉滴凝聚,圓潤透亮,堪稱天工巧成之妙筆,將御窯控火、掌釉的極致水準展現無遺。此種細節處理,不僅增添立體感與生動氣息,更使器物整體更具靈動之美。底署青花「大清雍正年製」篆书款,筆畫端整。雍正一朝御窯追摹宋代汝、官之古韻,講求釉色清潤與造型端雅,此瓶正是對宋瓷「釉色勝形」理念的最佳詮釋。然雍正御窯又融入清宮工藝的細膩與嚴謹,使之既承古制,又煥新姿。翠青釉器於雍正官窯中傳世數量極罕,尤以此等大器保存完整、釉色明麗、垂釉釉滴美妙者,曠世罕見。

永樂翠青釉名滿天下,屬中國古代陶瓷單色釉中之名品,亦是對宋代官窯及龍泉窯梅子青品種之追慕,但存世稀少,不為多見。本品則為雍正時期臨摹永樂翠青之慕古佳作。

貫耳瓶來源自漢代投壺樣式,杏園貫耳瓶則為仿漢代投壺之慕古品種,亦清代大運瓷器之傳統品種,此品種初創於雍正一朝,然多見於乾隆以後,雍正時期存世之類不為多見,青釉僅此一例,或可稱之為杏園貫耳瓶祖例,珍貴性不言而喻。

此件四方花插,為明代空白期龍泉窯佳作。器形方正挺拔,口沿外撇,通體施青釉,色澤勻淨柔和,釉層肥潤,呈溫潤青翠之色。四壁模印人物故事紋,人物騎馬、持物,衣褶線條流暢,神態生動,並以雲紋、花卉襯地,裝飾繁而不亂,頗具文人雅趣。下承鏤空聯珠式四足座,線條起伏有致,釉色匯聚處泛現淺褐與開片,釉光盈潤,富層次感。器底露胎處呈火石紅,為龍泉窯燒造之典型特徵。

此花插應為文人書齋清供之器,或用以插花、供賞。其規整工藝與厚重質感,既承南宋龍泉之精雅,又具明代之雄渾氣息,殊為難得。存世數量稀少,彌足珍貴。

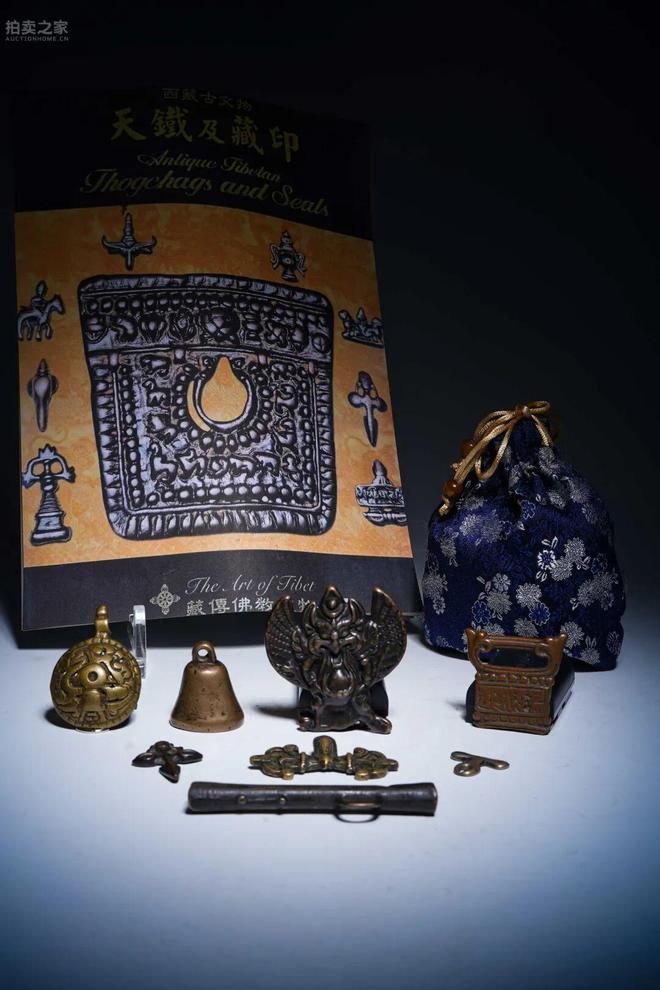

此八件天鐵及藏印包括護法神面像飾件一枚、銅鈴一枚、圓形浮雕瑞獸飾一枚、藏文銅印一枚、杵形法器一枚、金剛杵飾件一枚、T字形飾件一枚,以及橫置鐵製器一件。飾件造型多樣,紋飾內容涵蓋護法神面、金剛杵、藏文吉祥字及瑞獸圖像,象徵護佑、辟邪與吉祥。其製作工藝樸拙厚重,風格鮮明,具濃厚藏傳佛教文化特色,應為藏地隨身供奉或修法佩飾之用。其中「藏印」保存完整,銘文清晰,當為宗教儀式中法器印信,具有珍貴的歷史與文化價值。另有鐵製件與法器小飾,亦為修法、護身或供養所用。整組組合齊備,件件各具象徵意涵,彌足珍貴,尤為研究藏傳佛教法器、民間信仰及金屬工藝之重要實物。

「二佛並坐」是中國佛教藝術特有的造像題材,在 北魏至隋代盛極一時,以釋迦、多寶二佛並坐為典 型特徵,源於《妙法蓮華經,卷四.見寶塔品》。 經中記載,過去多寶佛行菩薩道時發大誓願,若成 佛、滅度之後,於十方國土有說《法華經》處,為 聞是經,多寶塔必現,為作證明。當釋迦佛欲說法 華之際,多寶塔從地踴出,釋尊分身雲集,依眾之 请,開啓塔戶,多寶佛邀请釋迦佛入塔,並分半座 與釋迦佛,「爾時,大眾見二如來在七寶塔中師子 座上結加跃坐」。兩佛獨立並列,頭部各有舟型背光,眉目清新秀氣, 大耳垂肩,身著古式袈裟,質地厚重,二佛皆做禪定印手勢,結跏跌坐,衣擺覆蓋於须彌座前,下方淺浮雕刻畫了一組貴族供養人騎馬出行禮佛的畫面,整件造型古樸,刻畫簡飾,流暢自然,刀法犀利,透出智慧、慈悲、安詳、高貴之氣質!

此尊佛像见肉泥金,表皮烧古处理,为典型清宮造办处工艺。其头戴五叶冠,发髻高耸,浓眉大眼,连鬓络腮须,呈嗔怒相。上身袒露,肩披帛带,绕双臂于身体两侧自然翻卷;下着裙佩,裙缘錾刻叶纹为饰,饰耳珰、项链、臂钏等。左手托吐宝鼠,右手立于胸前,原手中所持宝物憾失;左腿内盘,右腿屈伸,右舒坐于圆边三角形覆莲底座上,座上沿刻“大清乾隆年敬造”,下沿刻“真達羅藥叉大將”,莲座背面刻“德行根本”。其做工精细,铜质精良沉实,制作考究,属典型乾隆宫廷造像,亦为乾隆时期六品佛楼中作供奉的佛教造像之一。真达罗(梵语:Sindura/Cindala) 白虎,又作新达罗,意译为执想。此大将的本地为普贤菩萨,是寅时之守护神。现笑怒容貌,身呈黄色。此尊真達羅藥叉大將整体姿态极似藏传佛教中的黄财神,这为真達羅藥叉形象的确定与研究起到了至关重要的作用。六品佛楼是清宫重要的建筑形式,为两层楼建筑,共七间,除正中一间(即明间)楼上下分别供奉宗喀巴大师像与释迦牟尼佛像之外,左右三间按照般若品(大乘佛教)、无上阳体根本品(无上瑜伽部父续)、无上阴体根本品(无上瑜伽部母续)、瑜伽品(瑜伽部)、德行根本品(行部)、功行根本品(事部)的顺序布置。故称“六品佛楼”,体现了藏传佛教显密兼修思想。从此尊莲座背部“德行根本”款并参考故宫梵华楼所奉同类造像,可知其当位于五室楼上德行根本品壁龛中。此尊造像胎体厚重,铜质莹润,造型规整,工艺精细,應确定为以梵华楼为代表的清代乾隆宫廷六品佛楼风格造像。

史載,北周五個皇帝,除靜帝宇文闡年歲幼小、武帝宇文邕重儒術外,其餘三帝都非常崇信佛教,遠在宇文泰時期,就提倡大乘佛法;明帝宇文毓在長安大建寺院廣度僧尼。由此可見當時佛教的興盛情況。佛教的極度盛行對廣大民眾的精神生活產生了巨大的影響,出現了將佛教內容和中國表現形式融為一體的現象,其直接結果是佛教造像更加中國化。隨著人們信仰世俗化和審美觀念的變化,北周造像已完全擺脫了魏晉時期肢體僵硬的清瘦型風格,逐漸轉變為面豐肩圓、含首挺胸的圓潤飽滿型。造像風格上,既有舊的形態,又有新生的風格,「上承北魏秀骨清像余韻,下開隋唐豐滿圓潤先河」。

高髻、戴寶冠、面呈圓形、慈眉善目,大耳垂肩,雙唇微厚,上唇呈「弓」形,嘴角略上翹,刻畫精細,形態肅穆,具有較為典型的面短而艷的特點,左臂上舉(殘),右臂下垂,手持淨水瓶。,雙肩渾圓,被巾下垂於胸腹之際。飾連珠紋項圈,胸前瓔珞呈U形,與飄帶相齊,腹部有環形飾物,瓔珞通過環形垂至膝。菩薩石雕像造型勻稱豐滿,形態莊嚴優美,,尤其是胸前項飾及瓔珞雕刻精細,美觀大方,極具裝飾意味。

地址:海南省海口市玉沙路58号 电话:0898-88889999 手机:13988889999

Copyright © 2012-2018 EYOUCMS. 易优CMS 版权所有 Powered by EyouCms ICP备案编:琼ICP备88889999号